近年、環境に苦しむ子どもたちが増加傾向にあり、大きな社会問題になっています。親と暮らせない子、周りと同じ教育や体験が受けられない子、貧困に苦しむ家庭の子……。恵まれたように思えるこの日本においても、社会からは見えにくい場所で、多くの子どもたちが悩みや孤独を抱えながら生きています。

この記事では、こうした子どもたちに関する社会問題について解説します。

子どもの社会問題の現実

不安定な家庭環境で誰にも助けを求められず、不安や恐怖、あきらめといったさまざまな感情や葛藤のなかで、孤独に過ごしている子どもたちがいます。そうした環境が当たり前のようになってしまい、時には自分の置かれている環境に疑問を持たずに過ごしている子どももいます。

はじめに、こうした子どもの社会問題の背景にはどのようなものがあるのか、みていきましょう。

家庭環境の複雑化

子どもの社会問題のなかで、大きな課題となっている点として「家庭環境の複雑化」があげられます。

- 虐待、ネグレクト

- 教育格差

- 体験格差

- 親の病気

- ヤングケアラー など

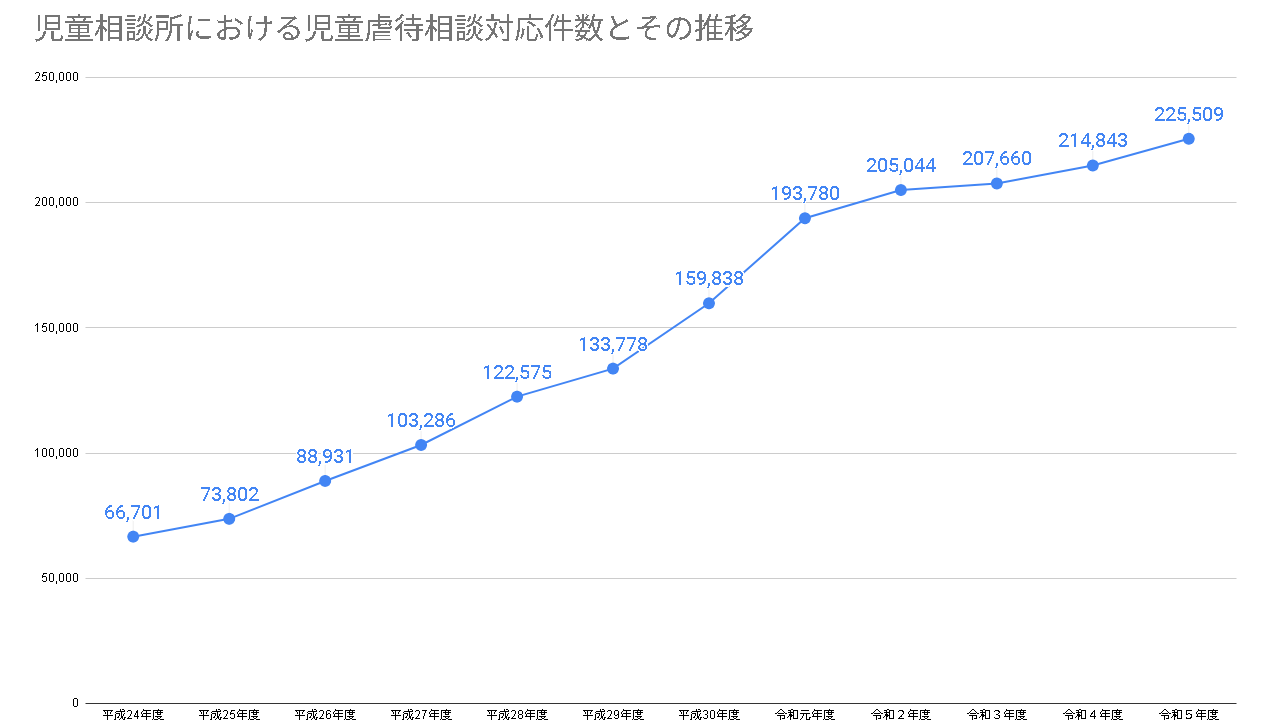

特に「虐待」の件数は年々増え続けており、こども家庭庁によると、令和5年度には全国の児童相談所が対応した虐待への対応件数は22万件を超えました(*1)。

増え続けている理由としては、関係機関の児童虐待防止に対する意識や感度が高まり、関係機関からの通告が増えていることが挙げられます。

一方で、この数値はあくまで「児童相談所が把握できている件数=保護された人数」であり、表沙汰になっていない虐待の件数はもっと多いといわれています。

このほかにも、教育格差や体験格差などの家庭環境の問題は、次のような問題が起こります。

- 家や学校で楽しく安心して過ごせない

- 自信や成功体験の不足

- 周りから孤立したりいじめにあう

- 社会で必要な経験や知識・生活力などが身につかない

本来の居場所や自我を奪われてしまった子どもは、あらゆる面において意欲が低下し、次第に周囲への期待や自分の気持ち、やりたいことをあきらめてしまう傾向にあります。

こうした状況下で誰の助けも入らないと、場合によっては精神を患ったり非行に走ったりしてしまうことがあるのです。

*1)こども家庭庁|令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

経済的貧困

経済的貧困も、子どもの社会問題につながる大きな課題のひとつです。

令和4年度の厚生労働省の国民生活基礎調査によると、現在の日本において、子どもの約9人に1人は貧困状態にあるといわれています(*2)。

貧困の主な背景としては、以下のようなものがあります。

- ひとり親家庭

- 親の病気、障害

- 親の職業、働き方 など

特にひとり親家庭では、約2人に1人が貧困に直面しているという、非常に深刻な状況です。子どもが貧困状態にあるということは、成長期に十分な食べ物や必要な栄養が得られないといった健康面の問題だけでなく、子どもの教育格差や体験格差を生む原因などにもつながります。

学校や塾に通うこと、放課後や休日に友人と遊ぶこと、部活動への所属や高校・大学へ進学すること、家族で外出……。

本来、多くの子どもがやりたいことや当たり前のような経験を、家庭の事情であきらめざるを得なくなるのです。

*2)令和4年 厚生労働省|国民生活基礎調査の結果

子どもを取り巻く環境の変化

こうした家庭環境の問題のほかに、社会全体の環境の変化なども、子どもの社会問題に影響しているといわれています。

心の健康と自己肯定感の低下

たとえば、以下のような社会の変化が、子どもの心の健康や意識にも影響を与えています。

- ライフスタイルの変化やスマホ普及による、愛情や家庭内でのコミュニケーション不足

- ネット社会によるいじめ、孤立、安定した人間関係(信頼関係)の不足、コミュニケーション能力不足

共働きなどのライフスタイルの変化やスマホの普及は、親子でのコミュニケーションの時間が減少し、結果的に心の不安定さや自己肯定感の低下につながります。

また、ネット社会の普及により会話する機会が激減。さらにSNSなどを通じたいじめが孤立といった問題に発展し、不登校や引きこもりにつながるケースが増えています。

地域の”つながり”の減少

近所づきあいや地域行事の減少による影響も少なくありません。

以前は、近隣住民での立ち話やおすそ分け、地域の祭りや運動会、子ども会など地域ぐるみの活動が多くありました。しかし、こうした交流の場もライフスタイルの変化や防犯意識の向上などの観点から、希薄化してきています。

地域のつながりが減少すると、必然的に地域同士の見守りや困ったときの助け合いがなくなっていき、そのため、もし子どもが助けを求めていたり、ひとり孤独と戦っていたりしても、大人が気づくことさえできない状況が生じてしまっているのです。

子どもを守る「社会的養護」とは

このように近年、子どもの社会問題を取り巻く環境はより複雑化し、解決することが難しい課題となっています。しかし、そんななかでもすべての子どもに健全な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会の実現が求められています。

そこで助けとなるのが、「社会的養護」です。

社会的養護の定義と役割

社会的養護とは、保護者のいない児童や保護者に監護をさせることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育・保護をすることを言います。同時に、養育に大きな困難を抱える家庭への支援も役割のひとつです。

社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」という2つの理念のもと、心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障するものです。

具体的には、以下の3つの機能と4つの役割を持って取り組んでいきます。

【社会的養護の機能】

1.養育機能

2.心理的ケア等の機能

3.地域支援等の機能

【社会的養護の役割】

1.子どもの養育の場

2.虐待等からの保護と回復

3.世代間連鎖の阻止

4.ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)

社会的養護の対象となる子どもと支援

社会的養護の対象となる”要保護児童”とは、「満18歳に満たない者」かつ「保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」のことを言います。「保護者に監護させることが不適当な場合」とは、主に以下のような状況にある児童です。

例:被虐待児、ネグレクト、保護者の病気、保護者が長期拘禁中の児童、非行児童

社会的養護下にいる児童は、その年齢や状況に応じてそれぞれ適切な施設で生活をしています。

【主な社会的養護施設と対象児童】

・児童養護施設

保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童

・児童自立支援施設

不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童

・自立援助ホーム

義務教育を終了した児童(児童養護施設退所者を含む)

・児童心理治療施設

軽度の情緒障害を有する児童

・母子生活支援施設

配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女性及びその者の監護するべき児童

・乳児院

乳児

「児童福祉法」について

社会的養護は「児童福祉法」に基づいた制度です。児童福祉法とは、日本においてすべての子どもが、健やかに成長・発達し、幸せに生活できるように支援することを目的とした法律です。

生まれた環境に関係なく、どの子も幸せに生活できるよう、18歳未満の児童の福祉・権利を保障するための国民(保護者・国・自治体等)の責任を定めています。

時代の変化によって改正を繰り返しながら、常に子どもにとってよりよい福祉を提供できるよう政策を行っています。

国や地方自治体の子ども支援

具体的に、子どもを取り巻く社会問題に対して、国や地方自治体はどのような支援を行っているのかみていきましょう。

・こども家庭庁の設置(2023年~)

「支援部門」では虐待やいじめ、貧困などの社会問題に対しての対策を行っている。

・厚生労働省の取り組み

養育支援訪問事業、子ども子育て支援拠点事業といった、子どもの養育や関わり方に悩む親のための政策、子どもの貧困問題などについて取り組んでいる。

・文部科学省の取り組み

子どもの貧困問題への取り組み、スクールカウンセラーや「教育・福祉の連携・協力推進協議会」の設置等の策定を行っている。

・児童虐待防止法

通報、保護体制の強化、児童相談所の増員、SNSを使用した相談受付など、早期発見・迅速な対応への強化をしている。

・教育格差への支援

就学援助制度、公立高校の授業料無償化、奨学金といった制度がある。

こうした制度や支援を通じて虐待や経済格差など、どんな家庭環境のなかでも子どもたちが安心して育ち、学び、夢を持つことができる社会を目指して、試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいるのです。

社会的養護の課題

こうした制度や支援を行っていても、被虐待児の増加や、社会的養護のさらなる質の向上のためには、制度改正の検討や現場の改善が必要です。

助けを必要とする子どもたちの今や未来に向けて、厚生労働省の示す社会的養護の課題点として以下の7つの点が挙げられます。

1.施設運営の質の向上

2.施設職員の専門性の向上

3.親子関係の再構築支援の充実

4.自立支援の充実

5.子どもの権利擁護

6.施設類型のあり方と相互連携

7.社会的養護の地域化と市町村との連携

社会的養護のもとで育った子どもたちは、心身ともに大きな負担や傷を負っているため、1つの施設や方法に捉われず、子どもの状況に応じて臨機応変に対応することが求められます。

また、生活スキル・社会性・協調性・経験・自信などを身につけて自立できるよう支援をしていくことも重要です。

そのためには、どの施設や里親の元で育っても差が出ることなく、子どもたちが公平かつ専門性の高い支援を受けられるよう、施設や職員の研修を強化していくことが必要となります。

さらに、施設を退所したり社会に出たとき、子どもが再び苦痛や孤独に悩むことがないよう、保護者との関係構築やアフターフォローにも力を入れていかなければなりません。

社会的養護のために大人としてできること

社会的養護のもとに置かれている子どもたちは、令和3年度時点において全国で4万人を超えています。そんな子どもたちのために、社会の一員としてできることはたくさんあります。いくつか紹介していきましょう。

大人の意識改革と地域での見守り活動

ひとつめは、「無関心」から「共感と行動」へ意識を変えることが、大人としてできる第一歩です。

子どもを社会問題から救うには、国や行政の取り組みだけでなく、地域での見守り活動や学校との連携など、子どもを社会全体で育てるという意識を広げていくことが求められています。

虐待や孤立を防ぐためには、「おかしいな」と感じたときに声をかけたり、通報したりできる関係性や行動力が必要です。

そのためには、ほんの少し意識を変えて、日常的な挨拶やちょっとしたコミュニケーションから始め、地域で暮らす子どもたちの些細な変化に気づけるようになることが大切です。

ボランティアや寄付等

NPO法人などの民間団体や社会福祉協議会などでは、さまざまな場所や方法でボランティア活動を行っており、募集していることがあります。

たとえば、地域で開催されている「子ども食堂」では、調理・配膳・子どもと遊ぶといった役割を担います。また「学習支援」では、経済的に厳しい家庭の子どもや不登校の子どもに対して、宿題や自主勉強の見守り・助言をします。

どちらも、子どもにとっては”話し相手”になり、大人としては変化に気づくことができる大切な場です。自分を見てくれる、大切にしてくれる大人がいるということは、子どもにとって安心や希望となるのです。

もしこうした場に参加することが時間的に難しかったり、直接関わることにハードルを感じたりする方は、寄付といった支援のカタチもあります。私たちピースワラベの活動も、みなさまからのご支援あっての支援となります。どうかお力添えいただければ幸いです。

まとめ

現代の子どもたちは、家庭や学校、地域など、多くの場面でさまざまな困難と向き合っています。こうした課題を解決するには、国や自治体による制度的支援はもちろん、地域で暮らす大人の理解と関心が欠かせません。

しかし、子どもの社会問題については、まだまだ認知度や理解度が少ない状況です。

「子どもは社会の宝」と言われるように、未来を担う彼らが安心して育ち、自分らしく生きていける社会を、私たち全体でつくっていく必要があります。この記事が、そんな社会で生活する一人ひとりの、意識や行動の変化の後押しとなれば幸いです。

【参照】

こども家庭庁|令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

こども家庭庁|こどもの貧困対策

こども家庭庁|児童虐待防止対策

厚生労働省|児童、その保護者、家庭を取り巻く環境

厚生労働省|2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

厚生労働省|社会的養護の課題と将来像

厚生労働省|社会的養護施設の現状と当面の課題

厚生労働省|社会的養護の課題と将来像についての論点

厚生労働省|子ども・子育て支援

文部科学省|こどもの貧困対策の推進

文部科学省|就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)

総務省|社会的養護に関する調査(里親委託を中心として)

e-Gov 法令検索|児童福祉法

一般社団法人 コンパスナビ|社会的養護の現状

New post

最新記事

Category

カテゴリ

Supportご支援のお願い

どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、

私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。

一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。

Web決済以外での寄付はこちら

郵便振込

口座番号:00160-3-179641

振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン

通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。

銀行振込

銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)

口座番号:普通 3029477

口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン

ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。

銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。

銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。

電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)

メール:support@peace-winds.org

クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。

カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。

領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。