「親がいない」「家に帰れない事情がある」

こうした理由で、施設で暮らす子どもたちが全国に2万人以上もいることをご存知でしょうか?「児童養護施設」では、家庭で暮らすことが難しい子どもたちが、安全で安心できる場所を提供し、子どもたちの生活を支え、心のケアや学びの機会を提供しています。

本記事では、児童養護施設について、その役割や日常、ここで暮らす子どもたちを支える仕組みについてご紹介します。

児童養護施設とは?

はじめに「児童養護施設」とは、どのような場所なのか、またどのような子どもたちが生活をしているのか解説します。

児童養護施設の役割と機能

児童養護施設は、「児童福祉法」に定められており、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が運営しています。保護者のいない児童や、虐待などの理由で保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を提供するのが施設の役割です。

また、保護・養育するだけでなく、自立のための生活指導や学習指導、家庭環境の調整なども行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援します。

児童養護施設への入所の流れは、まず学校や病院、警察などによる通報等で児童相談所に連絡が入り、子どもを一時保護します。

その後、養育が不可能と判断されたり、親子関係が修復できないと判断された場合、施設への入所が決定します。入所手続きは、都道府県に設置されている児童相談所が公的責任のもと行います。

施設の主な形態としては、大舎制(20人以上)、中舎制(13〜19人)、小舎制(12人以下)、グループホーム型(6人)の4つに分けられているのが特徴です。そして、以下のような専門職が連携しながら、子どもたちをサポートしています。

【児童養護施設にいる専門職】

- 児童指導員、保育士:保護者に代わって養育を中心に担う

- 家庭支援専門員:保護者への支援を通じ、家庭復帰のための親子関係の再構築を図る

- 里親支援専門相談員:里親委託の推進や地域の里親の支援

- 個別対応職員:虐待を受けた子どもへの個別支援

- 自立支援担当職員:就職、自立の支援や退所後のアフターケア

- 心理療法担当職員:虐待を受けた子どもの心理療法

- 栄養士:子どもの食生活や栄養をサポート

- 職業指導員:社会生活のためのスキルを指導

- 嘱託医、看護師:子どもの健康をサポート

対象となる子ども|何歳まで入所できる?

児童養護施設では、令和5年時点で全国に約23,000人以上の子どもたちが暮らしています(*1)。

入所理由は虐待、ネグレクト、親の病気や障害、養育拒否などが多く、なかでも虐待・ネグレクトにより入所する子どもの数が増加しています。入所経路は、約6割が家庭からとなっており、そのうちの7割以上の子どもに被虐待経験があるという状況です。

児童は、小学生がもっとも多く、次いで中学生・高校生・未就学児となっています。

児童福祉法では、入所対象の児童を18歳未満とし、基本的には高校卒業のタイミングで退所となりますが、必要な場合には「措置延長」として、20歳になるまで延長が認められる場合もあります。ただし、措置延長は全国的にも限られた件数のみで、大半は18歳で自立をすることになります。

*1)厚生労働省|児童養護施設入所児童等調査の概要

施設内の生活

児童養護施設は、令和5年時点で全国に4万以上存在しており、各施設によってさまざまなスタイルがあります(*2)。

共通しているのは、子どもたちの家に代わる生活の場であるため、できる限り家庭に近い、落ち着いた雰囲気の中で生活を送れるようにしているという点です。朝起きて朝食を食べ学校へ行き、帰宅後や休日は宿題をしたり、友だちと出かけたりアルバイトをしたり、どこの家庭でもある一般的な生活を送っています。

また、施設や時期によっては、地域のイベントに参加したり、施設で祭りを開催したりすることもあり、季節の行事や文化、人との触れ合いなどの体験を大切にしています。

*2)厚生労働省|児童養護施設入所児童等調査の概要

「孤児院」とは何が違うの?

「孤児院」は、児童養護施設の旧称にあたります。戦前~戦後復興期頃までは、親を亡くしたり何らかの事情により育ててもらえなかったりという理由で、身寄りのない子どもを保護して育てる場所を「孤児院」と呼んでいました。

日本における孤児院の起源は8世紀の「悲田院」で、身寄りのない子どもや貧しい人に慈悲を与えるために設置されました。その後、「孤児院」の名が初めて使用されたのは、1887年に慈善事業家の石井十次が設置した「岡山孤児院」といわれています。

しかし、1947年児童福祉法の制定に伴い、「孤児院」は「養護施設」に、そして1997年の法改正で現在の「児童養護施設」へと改称・再編成され、現在は孤児院の名称を使用することはなくなっています。

児童養護施設の退所者のその後

児童養護施設を出た子どもたちは、どこでどのように暮らしていくのでしょうか。ここでは、児童養護施設を退所した後の生活や課題について解説していきます。

退所後の生活の拠点と進路

施設を出た子どもたちの生活の拠点(住まい)は、次の大きく3つに分けられます。

- 家庭(親や親戚のいる家)復帰

- 社会に出て一人暮らし、社員寮

- 措置延長でしばらく施設生活

措置延長が認められるケースもありますが、最終的には退所をして、一人で生活をしていかなければなりません。また、家庭復帰をしてもうまくいかない場合もあり、生活に悩む子どももいます。

児童養護施設の子どもの高校卒業後の進路としては、令和4年度の報告では就職率51.6%、進学率38.9%、無職3.8%、その他0.9%。進学率は少しずつ上昇してきており、4年制大学の進学率は令和3年度から20%を超えるようになりました(*3)。

しかし、文部科学省の調査によると、令和4年度の高校卒業者全体の進学率は80%、大学進学率は約60%で、まだまだ大きな差が見られます。

*3)こども家庭庁|社会的養育の推進に向けて

退所後の課題

児童養護施設で育った子どもは、高校を卒業する18歳で退所をしますが、そこからは「自立」となり一人で生活していかなければなりません。

大学進学後の中退率は減ってきてはいますが、それでも「学習意欲の低下」や「メンタル不調」など、主にメンタル面での理由で中退する方が2割程度います(*3)。

その後は、派遣や契約社員として働く方が半数ほどいますが、正規雇用として働ける方は少ない状況です。また高校卒業後に就職をしても離職率が高く、歳を重ねるごとに無職の割合も増えていきます。

児童養護施設を出た子どもたちが抱える問題には、どのようなものがあるのでしょうか。出所後に困ったこととしてよく聞かれるのが、以下の3点です。

①生活費、金銭管理、学費などの金銭周り

親からの経済的支援が見込めず、自分で一から生活費を稼がなければならないため、稼いだり自分でうまく管理をしてやりくりをすることに不安を感じている方が多くいます。中卒や高卒だと雇ってもらえないこともあり、なかなか安定した職に就けないといった問題もあります。

②人間関係、孤立感

施設を退所した子どもは、周りに頼れる人がいないことが多く、不安を抱えています。また、大人への不信感や偏見による不遇な扱い、コミュニケーションの問題などにより、人間関係がうまくいかないケースが少なくありません。

③保証人の不在

親がいない、もしくは保証人になれない場合、アパートの契約ができないことがあります。施設長や里親が保証人となる場合が多いですが、親以外だと断られることがあります。

また、高校に通わず(もしくは退学し)15〜17歳で施設退所となると、未成年であることからスマートフォンなどの契約ができません。児童養護施設のフォローがあっても、まだまだこうした課題があるのが現実です。

アフターフォローの実態

施設を退所した子どもたちのなかには、心の傷を抱えている子や自己肯定感が低い子、人への頼り方がわからないという子も多くいます。

それが災いし、社会に出たときに意欲の低下や、学校・職場関係の人間関係が不安定になりトラブルなどにつながることが少なくありません。

そのため、少しでも安心して社会生活を送れるよう、アフターケアを担当する職員が存在し、相談援助や家庭・職場訪問などを行っています。

そのほかにも、国の制度として、次のようなアフターフォローをしています。

- 身元保証人確保対策事業

退所後5年以内の者に限り、住居などの保証人を施設長や里親が引き受けた場合、万が一の費用を社会福祉協議会が補償する制度 - 自立支援資金貸付事業

進学や就職を目指す人に向けて、生活費や家賃、資格取得に必要な費用などを無利子で貸す制度(全額返済) - 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)

義務教育終了後~20歳未満が共同生活を送りながら、自立に必要な生活指導や就職などのサポートを受けられる施設

児童養護施設におけるピースワラベの支援活動

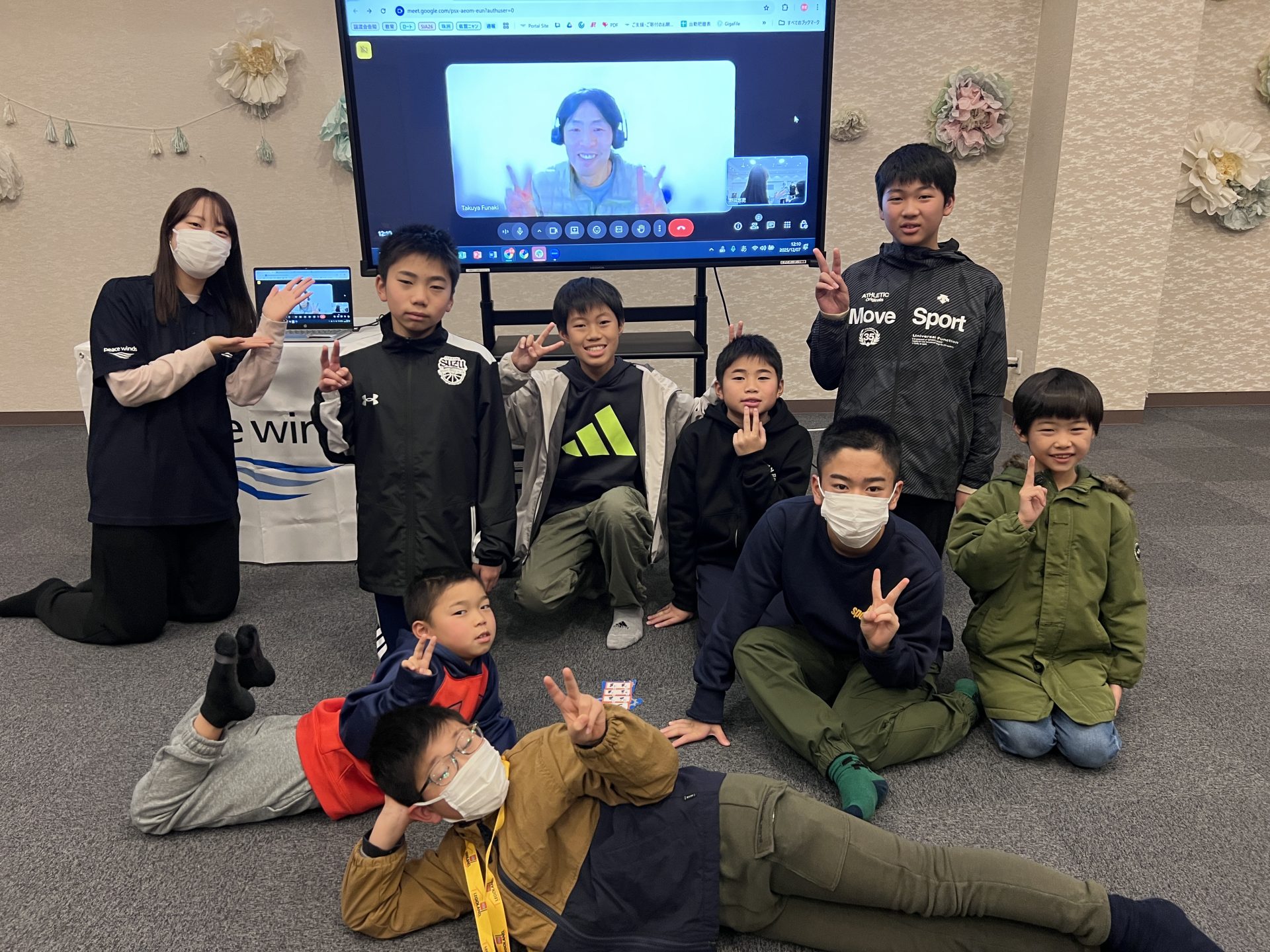

ピースワラベでは、教育格差が生まれやすい児童養護施設の子どもたちに学びと共有の場を提供し、子どもたちが安心して学ぶことができるよう、大学生や社会人による個別学習支援や、将来の夢・進路相談の場を設けています。

また、子どもたちの成長へつながり、未来を広げるきっかけとなることを願い、児童養護施設の子どもたちを対象に海外留学プログラム『Study in America(SIA)』などの支援も行っています。

まとめ

児童養護施設は、さまざまな事情から家庭で暮らせない子どもたちの生活と心身を守り、成長をサポートする重要な役割を担っています。そこで受けた支援や経験したことは将来を大きく左右します。

そして私たち一人ひとりも、できる形で関わっていくことが、子どもたちの未来を守ることにつながります。寄付やボランティア、情報発信など、小さなアクションでも支援は可能です。

この記事をきっかけに、施設の現状や子どもたちのことに関心を持ち、支える輪が広がっていけば幸いです。

【参照】

厚生労働省|社会的養護施設の現状と当面の課題

厚生労働省|社会的養護の施設等について

厚生労働省|令和5年:社会福祉施設等調査の概況

厚生労働省|児童養護施設について

厚生労働省|令和4年度児童養護施設児童等調査の概要

全国児童養護施設協議会|児童養護施設とは

全国児童養護施設協議会|全国児童養護施設協議会 パンフレット

こども家庭庁|児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付について

厚生労働省|(資料8)継続的な自立支援のシステムの構築

厚生労働省|社会的養護における自立支援に関する資料

New post

最新記事

Category

カテゴリ

Supportご支援のお願い

どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、

私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。

一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。

Web決済以外での寄付はこちら

郵便振込

口座番号:00160-3-179641

振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン

通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。

銀行振込

銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)

口座番号:普通 3029477

口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン

ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。

銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。

銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。

電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)

メール:support@peace-winds.org

クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。

カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。

領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。