同じ学校に通っていても、受けられる教育に差が出てしまう……小学校から中学校までが義務教育化され、教育環境が整備された日本においても、こうした格差が現実的に起き、大きな社会問題となっています。

子ども時代に受ける教育は、未来を左右するひとつの大切な要素になります。しかし、生まれ育った環境によって、教育を受ける機会や学力に大きな差が生じてしまうことがあるのです。

この記事では、子どもの教育格差という“見えにくい”社会問題について、背景や影響、そして私たちができることを解説していきます。

なぜ「教育格差」は起きてしまうのか?

子どもには、平等に「教育を受ける権利」があります。しかし、子どもたちの間に”学びのチャンス”に差が生まれてしまうことがあります。

教育格差の定義と主な要因

教育格差とは、”生まれ育った環境により受けられる教育に差が生まれてしまう”ことを意味します。子ども自身にはどうすることもできない問題です。

なぜこうした「教育格差」が生まれてしまうのでしょうか。その要因には、大きく経済的な問題と、家庭の環境のふたつの課題があげられます。

教育格差を生む経済的要因「相対的貧困」とは

子どもの教育格差が起きる要因でもっとも多いのが、「経済的要因=貧困」問題です。

貧困には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2種類があります。「絶対的貧困」とは、最低限度の生活が送ることのできない状態で、食料さえも購入することはままならず、受けるべき教育や医療も受けられないケースがあります。

一方で「相対的貧困」は、ある特定の国や地域と比較して、大多数よりも貧しい状態を指します。日本において多いのが、この相対的貧困といわれています。

厚生労働省によると、令和3年には15.4%の家庭が相対的貧困に相当し、社会での標準的な生活(食事や学習、医療など)に困難が生じていることが確認されています。こうした経済的に不安がある家庭の多くは、子どもに満足な教育を受けさせてあげることができないのが現状です(*1)。

実際に、文部科学省の調査研究によると、世帯収入が高くなるにつれ子どもの平均的な学力が上がっており、世帯収入が子どもの学力に影響しているという報告もあります。

親の学歴と教育意識

親の学歴や教育意識も、子どもの教育に影響を与える大きな要因となります。自身が教育を受ける機会に恵まれた親は、子どもの教育に熱心な場合が多く、子どもが大学に進学する割合も比較的高い傾向にあります。

反対に、子どもの教育に関心がない親の場合、その子どもも学習への意欲が低い傾向がみられ、成績や進学率にも影響が出ているという調査結果もあります。

教育格差の現状と課題

「相対的貧困」家庭の子どもが受ける教育格差には、さまざまな問題があります。一般的には、当たり前だと思われる教育を受ける機会を失うため、そのことが将来に影響したり、日常生活にも支障が出たりしてしまうケースもあります。

たとえば、一部の「相対的貧困」家庭では、以下のような問題が生じています。

- 塾に通えない、参考書などの教材を買えない

- 習い事に通えない

- オンライン授業の普及⇒Wi-Fiがなくて参加できない

- 家庭での学習習慣の差

今では小学生から塾に通う子や、参考書などを使い自主学習に力を入れる家庭や子どもが増えていますが、一方で習い事はおろか、学校に通わせるのが精一杯という家庭も少なくありません。

では、こうした教育格差によってどのような問題が生じるのでしょうか。

【学力や将来への影響】

- 学力の低下

- 将来の選択肢が狭まる

- 将来の夢や才能への影響(夢があっても叶えられない、あきらめる等)

- 安定した職業に就ける可能性が低く、収入の不安定さにつながる

【日常生活への影響】

- 自己肯定感の低下

- いじめにあう

- 貧困や教育格差の連鎖

教育格差により学力に影響が出てしまい、本来やりたいことや将来の夢をあきらめてしまう子が多くいます。また、自己肯定感の低下などの人格形成や、周りの子との人間関係にも影響が出てしまうケースも多くみられます。その結果、就職や将来の生活にも支障が出て、貧困や教育格差の連鎖につながるのです。

子どもの「体験格差」とは?教育との関係

教育格差と似た言葉として、「体験格差」というものがあります。なんとなくイメージができる方もいるかもしれませんが、現状や課題、教育との関係性について具体的にみていきましょう。

体験格差の定義とは

「体験格差」に、明確な定義はありません。一般的に、旅行や習い事、友人と遊ぶといった、学校外での体験の差を表すことが多いようです。こうした体験格差も、教育格差と同じように、家庭の経済状況や親の考え方、住んでいる地域など、子ども自身ではどうしようもできないことが要因となっています。

体験格差の現状と課題

体験格差の現状としては、以下のようなものがあります。

- 家族との外出(公園、ショッピングモール、外食、博物館、テーマパークなど)

- 旅行、アウトドア(自然体験)

- お手伝い

- 習い事

- 地域の行事

- 放課後の遊び

経済的に不安がある家庭や、地域に恵まれない子どもたちのなかには、こうした子どもが一般的に当たり前のように体験していることができない子どもがいます。友だちの話を聞き「自分もやりたい!」と思っても体験する機会に恵まれず、我慢しなければならないのです。

その結果、次のような問題が生じやすくなるといわれています。

【性格や日常生活への影響】

- 物事への興味、関心が薄れる

- 自己表現が苦手になる

- 成功体験の機会が減り、自己肯定感が低くなる

- 協調性、豊かな感性、価値観などの形成ができない

- 基礎体力や心身の健康作りができない

【将来への影響】

- 人生の選択の幅や決断力が減る(身につかない)

- 体験格差の連鎖

体験格差の問題を抱える子どもたちは、さまざまな人と関わったり、物や自然、知識などに触れる機会が少なくなり、次第に物事への興味・関心が薄れていきやすくなります。またこうした状況は、本来であれば自己表現や感性、価値観、社会性といった、子どもの頃に形成されていくべきものを育んでいく機会を失うことにもつながってしまう可能性があるのです。

体験格差と教育格差との関係

体験格差と教育格差は、密接に関連しています。

さまざまな体験は、物や出来事への「知りたい」という気持ちや、将来の夢・目標ができるきっかけになります。すると、学習にも意欲が出るようになり、自ら進んで勉強を始めたり、本を読み情報を得ようとしたりするようになり、学力の向上や知識の習得につながっていきます。

体験格差は、こうした教育との関連という意味でも、解決していかなければならない問題なのです。

教育格差を埋めるために私たちができること

子どもの教育格差は、個々の家庭の問題であり、周囲ができることはないと考える方が多いかもしれません。しかし、少し意識を変えれば、私たち一人ひとりにもできることがあります。ここでは、子どもの教育格差を埋めるためにできることをご紹介します。

ボランティア活動に参加する

教育格差に直面する子どもたちに対して、NPO法人や社会福祉協議会を中心に、さまざまな団体が支援活動を行っています。無料の学習支援や子ども食堂などがその一例で、各団体ではボランティアを募集していることがあります。

無料の学習支援は、貧困家庭の子や学校に通えない子に対し、学習の見守りや助言をする場です。また子ども食堂は、無料または低額で食事を提供する場ですが交流の場にもなっており、その場でたとえば宿題の手助けをしたり、さまざまな情報を提供したりすることもできます。

どちらも子どもの学力向上だけでなく、新しい発見を得たり、「自分でできた!」といった意識を芽生えさせ、それが自信や意欲につながるなど、子どもが平等に教育を受ける大切な場となっているのです。

寄付を通して子どもを支援する

寄付もNPO法人や社会福祉協議会などが募集をしており、子どもの教材や学校用品、文房具など、学習に必要なさまざまなものの購入に使われます。

また、寄付はお金だけではなく、使わなくなった教材や本なども対象になり、NPOや子ども食堂などで募集していることがあります。

寄付という形で教育環境にめぐまれない子どもたちに学習する機会を与え、将来への応援をすることが、教育格差で悩む子どもたちを救うことにつながるのです。

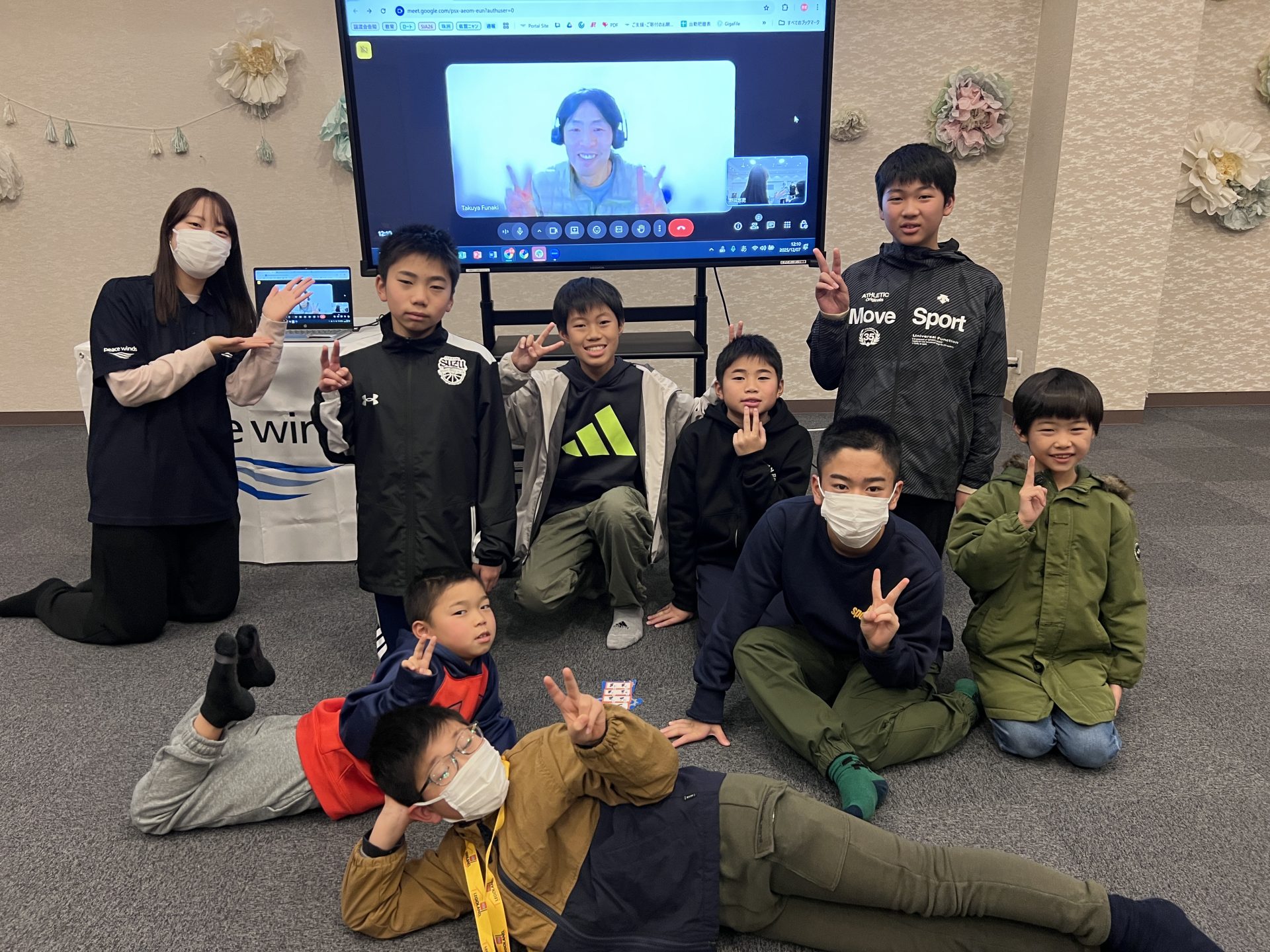

教育格差・体験格差へのピースワラベの支援活動

ピースワラベでは、教育格差や体験格差が生まれやすい児童養護施設の子どもたちへ、さまざまな支援を通して子どもたちをサポートしています。たとえば、子どもたちを大学生や社会人とつなげ、将来の夢や進路の相談、個別に学習支援する場づくりを行っています。

また、体験格差を縮小するため、『Study in America(SIA)』という海外留学体験プログラムを実施しています。このプログラムは、異文化の多様な知識や価値観に触れてもらうことで子どもたちの視野を広げ、将来の夢や目標を見つけてチャレンジするきっかけを与えることを目的とした活動です。

実際に、このプログラムを通して将来の夢を見つけたり、やりたいことへの一歩を踏み出したりした子どももいます。さらにピースワラベでは、帰国後も継続的にサポートをしながら一人でも多くの子どもたちの自己肯定感を高め、「あきらめない」という選択肢を与え続けていきたいと考えています。

まとめ

教育格差は、子どもの生活や性格、未来に大きく影響し、社会全体の可能性を狭めることにもなり得ます。しかし、その要因は環境によるものが大きく、子どもの努力ではどうすることもできない問題でもあります。

この問題を解決するためには、制度だけでなく、社会全体の「変えたい」という意識や行動が必要となります。

それにはまず、周囲の大人が関心を持つことが大切です。

教育格差や体験格差の社会問題を解消していくことは、決して簡単なことではありません。しかし、一人ひとりの取り組みや支援が少しずつ積み重なり、やがて大きな変化へとつながるはずです。

【参照】

国際協力機構|貧困指標

厚生労働省|令和4年 :国民生活基礎調査の結果

文部科学省|保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究(成果報告書)

東京大学|世帯所得と子どもの学歴

Spaceship Earth|教育格差とは?原因は?日本・世界のデータからわかる地域別の現状や具体例と対策を徹底解説!

文部科学省|子供たちの未来を育む 豊かな体験活動の充実

文部科学省|体験活動のニーズはどこにあるのか 〜子ども・保護者、学校の視点から考える〜

New post

最新記事

Category

カテゴリ

Supportご支援のお願い

どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、

私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。

一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。

Web決済以外での寄付はこちら

郵便振込

口座番号:00160-3-179641

振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン

通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。

銀行振込

銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)

口座番号:普通 3029477

口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン

ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。

銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。

銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。

電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)

メール:support@peace-winds.org

クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。

カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。

領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。