部活動に励むこと、新しいノートを買うこと、放課後に友だちと遊ぶこと、修学旅行に行くこと……。こうした学校に通う子どもにとって一般的には当たり前と思われる日常は、すべての子どもに保障されているわけではありません。

子どもの「貧困」は、単にお金がないという問題だけではなく、安心して暮らせる環境から、教育格差や体験格差、そして未来にまで、さまざまな面に影響を与える深刻な問題です。この記事では、子どもの貧困について日本の現状とその背景、そして社会ができる支援について考えていきます。

子どもの貧困とは

子どもの貧困というと、他の国をイメージする方も多いかもしれません。しかし日本でも、貧困に苦しむ子どもたちがいます。

令和4年度の厚生労働省の国民生活基礎調査によると、現在の日本において、子どもの約9人に1人は貧困状態にあることがわかっています。特にひとり親家庭では、約2人に1人が貧困に直面しているという状況です(*1)。

子どもが貧困状態にあるということは、健康被害や教育・体験格差を生む原因などにもつながります。ここでは、具体的に日本の子どもの貧困について原因や特徴などをみていきましょう。

絶対的貧困

貧困には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2種類があります。

「絶対的貧困」とは、衣食住をはじめとする生活全般において、最低限度の生活が送ることができない状態です。具体的には、「一人当たり1日2.15ドル(日本円で約320円)未満で生活すること」と世界銀行で定められています(*2)。

絶対的貧困は、衣食住だけではなく、必要な医療が受けられず生命を維持することが極めて困難であるため、世界的に非常に深刻な問題となっています。

相対的貧困

一方「相対的貧困」は、ある特定の国や地域と比較して大多数よりも貧しい状態を指し、具体的には「国民の年間所得の中央値の50%に満たない所得水準で生活すること」を言います。

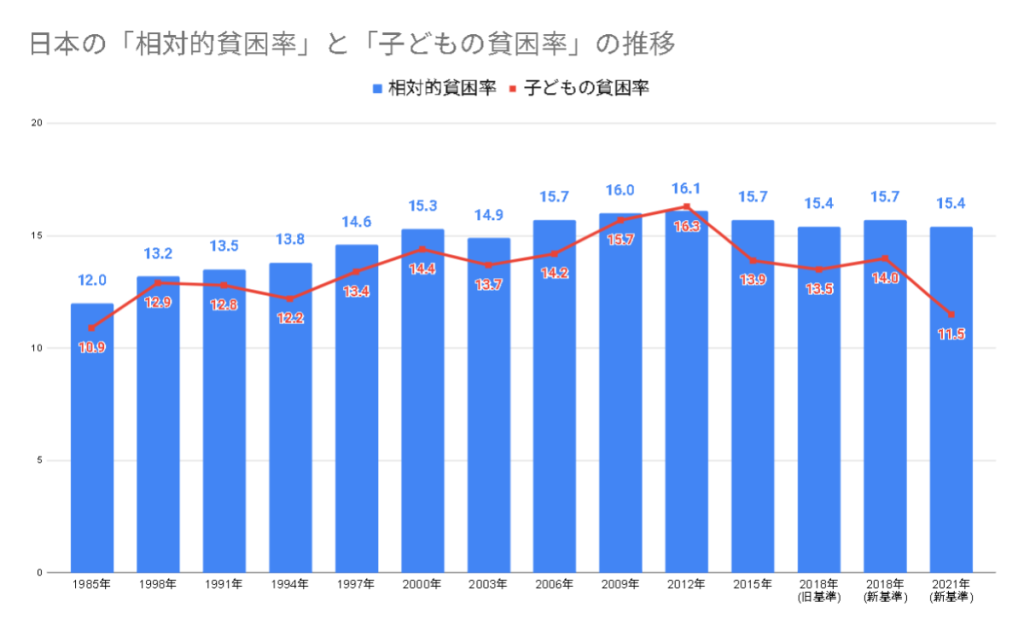

厚生労働省の令和3年の調査では、日本の約15%の家庭が相対的貧困に相当し、社会における標準的な生活を送ることが困難な状態であるとされています(*1)。

多くの相対的貧困家庭も、食事や教育をはじめとした子どもに満足な生活をさせてあげることができないのが現状です。

日本の子どもの貧困の原因と特徴

子どもの貧困の主な原因には、「親の所得の低さ」や「ひとり親家庭」など、家庭環境の問題が大きく影響します。

たとえば、親が非正規雇用や低賃金の仕事についている場合、十分な収入や安定した収入を得ることが難しくなり、必然的に生活水準が下がってしまうことになります。

また、未婚や離婚によるひとり親家庭では、子育てや家事と両立するために就労の時間や雇用形態が限られてしまったり、養育費が支払われないといった問題などに直面し、子どもの貧困につながってしまっています。

日本の子どもの貧困問題は、「相対的貧困」が多いとされています。OECD(経済協力開発機構)によれば、現時点で日本の相対的貧困率は15.4%で、世界的(加盟国37ヵ国)に見てもかなり高いことがわかっています(*3)。

特に日本の相対的貧困は、周りからは貧困状態であることがわかりづらいことが大きな特徴です。当事者が周囲の目を気にして周囲や行政に助けを求めることができなかったり、そもそも貧困の自覚がなかったりすることがおもな要因となっています。

こうした子どもたちは、自分たちの気づかないところで、他の子どもたちと同じような生活ややりたいことが満足にできずにいるのです。

*1)厚生労働省|2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

*2)世界銀行グループ|世界の貧困に関するデータ

*3)OECD|Poverty rate

貧困により子どもが受ける影響

貧困は、子どもにさまざまな影響を与えます。ここでは、子どもの貧困の特徴と、どのような影響を与えるのか解説します。

十分な食事が食べられない

貧困の影響は第一に、十分な食事が食べられないことが挙げられます。たとえ十分な量を摂取できていたとしても、インスタント食品やコンビニなどの食事で栄養に偏りがある場合が多く、親の仕事の都合などで、子ども自身が自分で食事を用意している家庭も少なくありません。

このように、成長期に必要な食事量や栄養素を摂取できないと、将来の健康面に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

必要な教育や体験が受けられない

参考書などの学習用品の購入や、塾・習い事などの必要な教育を与えられないといった教育格差も、貧困による重大な問題のひとつです。

教育格差は学力に影響するため、将来の選択肢が狭まり、結果的に職や収入の不安定さにつながる可能性があります。

また、家族との外出や友だちとの遊び、自然や文化などさまざまな体験の機会に恵まれないことも多く、周りを見て「自分もやりたい」と思っても、なかなか叶わないのが現状です。

【関連記事】子どもの「教育格差」「体験格差」が与える影響とは?“見えにくい”教育の壁を考える

日常生活への影響

貧困は、食事や教育以外にもさまざまな日常生活の場面で影響します。

たとえば、金銭的な制約から必要な医療を受けられないケースでは健康被害に遭いやすく、教育格差や体験格差から自己肯定感が低下したり、話が合わないといった理由で交友関係に影響したりします。

こうした状況が続くと次第に物事への興味関心や行動力が薄れたり、自己表現や協調性、感性などにも影響が出て、将来の選択肢が限られてしまう可能性があります。

家庭内でも仕事で忙しい親とすれ違い、一人で家事や食事をするなど孤独感を味わっている子どもも多いのです。

次世代への影響

貧困により子どもが十分な教育を受けられないと、進学や就職などにも影響を及ぼすことがあります。結果としてその子どもが親になったとき満足のいく収入を得られず、子どもや孫へ貧困が連鎖していくことが懸念されるのです。

こうした貧困の連鎖を断ち切るには、長い時間と多くの方の支えが必要となります。

【関連記事】「虐待の世代間連鎖」はなぜ起こるのか?事象や原因、断ち切るためにできることを解説

子どもの貧困に対してできる対策や支援

子どもの貧困は、簡単には改善することはできません。しかし、社会全体が意識して支え合えば、子どもが安心して過ごせる場所や学び・成長の機会を提供することができ、未来につながります。最後に、子どもの貧困に対してできる対策や支援をご紹介します。

教育・経済支援

教育の代表例では、経済的に厳しい家庭の子どもたちに宿題や家庭学習の手伝いをする”無料学習支援”というものがあります。

主にNPO法人が主催で行われることが多く、学習だけでなく日常の話し相手として孤独感の解消にもなり得るのです。

経済的な支援では、次のようなものが挙げられます。

| 児童扶養手当 | ひとり親家庭の児童で18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給される |

| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 20歳未満の児童を扶養しているひとり親が利用できる |

| 養育費確保等支援 | 離婚前後の家庭に対して、離婚が子どもに与える影響や養育費等の取り決めについて情報提供を行うとともに、養育費の履行確保などの実施に関する取り組みを実施する |

子ども家庭庁では、特にひとり親家庭に対して経済的支援や就業支援などさまざまな施策を行っています。

また、義務教育・高等学校の無償化や奨学金制度なども充実しており、2026年度には実質的に私立高校も授業料が無償化となる予定です。

食事や居場所の支援

食事や居場所支援の一つが”子ども食堂”です。子どもが一人で利用できて、無料または安価で誰かと一緒にバランスのとれた食事や会話、遊びを楽しめ、地域とのつながりも育むことができます。

ほかにも、ひとり親世帯や不登校などの子どもを対象とした居場所支援が、各地域の自治体で存在します。

またスクールカウンセラーは、学校の中の居場所の一つとして挙げられるでしょう。友だちや先生に言いづらいことも、スクールカウンセラーには話せるという子どももいます。

誰か一人、一つの場所でも心の拠り所があれば、子どもにとっては安心できる生活に近づくことができるのです。

寄付やボランティア

寄付といえば金銭的なイメージをする方も多いかもしれませんが、物質的な寄付もあります。

たとえば“フードパントリー”といって、経済的に困っている世帯にフードバンクの寄付によって集めた食品や生活用品などを、無料で配布する活動があります。必要なくなったものや着られなくなった服などの寄付でも、どこかの子どもたちを助けることにつながるのです。

また、子ども食堂や無料学習支援ではボランティアを募集している団体や行政も多いです。自分の地域の子どもたちを見守りながら、未来への手助けをしてみてはいかがでしょう?

まとめ

子どもの貧困は、社会全体で取り組むべき課題です。一人の力では変えられなくても、現状を理解して関心を持つことが第一歩となります。

そして、支援制度の利用や寄付、ボランティアなど小さな行動が子どもたちを支え、未来につなげる力となるでしょう。この記事が多くの方の背中を押し、子どもたちの笑顔を守る助けとなれば幸いです。

【参照】

厚生労働省|2022(令和4)年 国民生活基礎調査

政府広報オンライン|“こどもの貧困”は社会全体の問題 こどもの未来を応援するためにできること |

独立行政法人 国際協力機構(JICA)|貧困指標

こども家庭庁|ひとり親家庭等関係

こども家庭庁|3.養育費確保等支援

こども家庭庁|4.経済的支援

朝日新聞 SDGs ACTION!|子ども食堂とは?メリットや取り組み事例、課題、必要な解決策を紹介

New post

最新記事

Category

カテゴリ

Supportご支援のお願い

どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、

私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。

一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。

Web決済以外での寄付はこちら

郵便振込

口座番号:00160-3-179641

振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン

通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。

銀行振込

銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)

口座番号:普通 3029477

口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン

ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。

銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。

銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。

電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)

メール:support@peace-winds.org

クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。

カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。

領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。