学校で学び、友だちと遊んだり、部活動に励んだり、好きな習い事を楽しんだり――

こうした一般的に子どもたちが体験する大切な時間を、家事や家族の世話に費やす子どもたちがいます。彼らの多くは周囲に助けを求めることができず、心身に大きな負担を抱えながら暮らす子どもたちです。本記事では、個々の家庭の事情で、家族の世話に多くの時間を費やす「ヤングケアラー」の実情と課題について解説します。

ヤングケアラーとは?

「ヤングケアラー」とは、一般的に本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども、あるいは若者のことをいいます。

子どもが家事や家族のお世話をすることは、普通の家庭でもみられる光景です。ただしその多くはあくまで“お手伝い”の範囲で、基本的には子どもたちがやるべきことや、やりたいことが優先されます。

しかし、ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちは、勉強や習い事、部活や友人と遊ぶことなど、まわりの子どもたちが当たり前のように過ごす“子どもの時間”を犠牲にして、家族のお世話をしています。

多くのヤングケアラーは、責任感からやりたいことを我慢し、自分の時間や夢を後回しにしながら家族のためにはたらく一方で、誰にも助けを求められず、“孤独感”や“あきらめ”といった感情とともにひとりで重荷を背負って生きています。

もちろん、ヤングケアラーとして経験したことが将来の人生で役に立つこともあります。その多くは、周囲の支えを必要としていますが、現実的には支援が行き届かないヤングケアラーは多く、深刻な社会問題となっているのです。

ヤングケアラーの現状と課題

ヤングケアラーの存在は知っていても、その実情まで詳しく把握している方は少ないかもしれません。ここでは、実際にヤングケアラーは日本にどのくらい存在し、どのようなことにどのくらいの時間を使っているのか、その実態をみていきましょう。

ヤングケアラーの現状

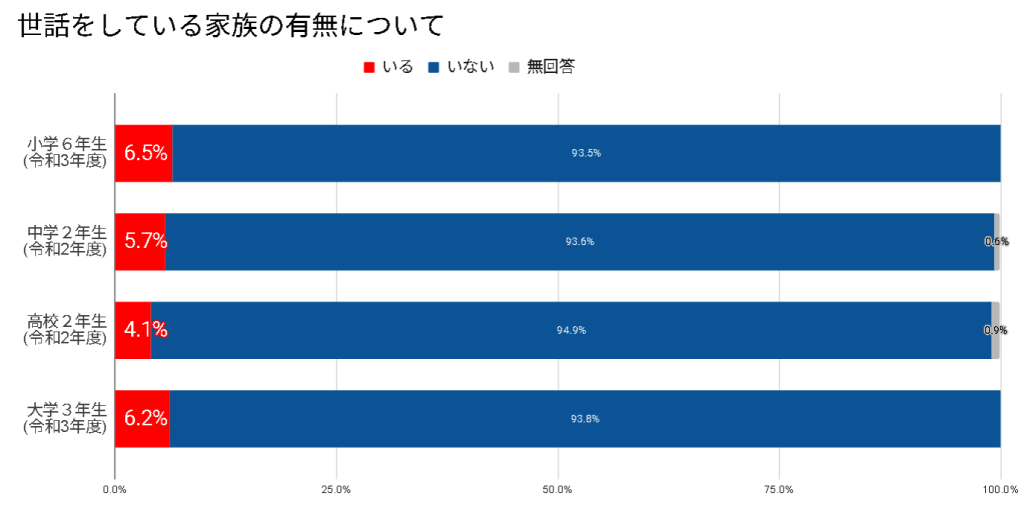

厚生労働省は、ヤングケアラーがどのくらいいるのか、その実態を把握するために、令和2年度(対象:中学2年生・高校2年生)と3年度(対象:小学6年生・大学3年生)に調査を実施しました。このなかで、「家事や家族の世話をしている」という質問に対して「はい」と答えた方は以下の通りです。

これは約17〜25人に1人(およそ1クラスに1〜2人)がヤングケアラーであるという数字になります。

またヤングケアラーは、次のようなことを日常的に行っています。

- 家族の代わりに幼い兄弟、あるいは障害や病気のある兄弟の世話

- 障害や病気のある家族の代わりに家事(食事の用意・掃除・洗濯等)

- 障害や病気のある家族の身の回りの世話、介助、看病

- 目の離せない家族の見守り

- 依存症(アルコール・薬物・ギャンブル等)の家族の対応やサポート

- 家計を助けるための労働

- 日本語が第一言語でない家族の通訳

このように、ヤングケアラーが担う家族のケアの内容は多岐にわたり、ケアに費やす時間は平日に1〜2時間、長い場合は5時間以上ということも調査の結果わかりました。

つまり、通常通り学校に通っているとすれば、登校前や帰宅後のほとんどの時間を家事や家族の世話に費やしていることになります。自分の時間はほぼ「ない」まま1日が終わってしまうのが“日常”になってしまっているのです。

ヤングケアラーが直面する問題

ヤングケアラーには、日々の負担に加え、生活のさまざまなシーンにおいても影響が出やすくなります。具体的にどのような影響があるのか、ヤングケアラーが直面する問題についてみていきましょう。

心身の健康被害と障がい

ヤングケアラーは、日常的なケアや責任が負担となり、健康にも影響を及ぼすことがあります。家事や家族の世話のほかに、買い物や服薬管理、家計のやりくりまで担っている子どももいます。こうした生活が長く続くと、常に睡眠不足に見舞われ、成長期にバランスのとれた食事もとれず、生活習慣が乱れやすくなります。

そして、誰にも相談できない孤独感や自分の時間がとれないなどのストレスにより、精神的にも追い詰められて塞ぎ込んだり、うつ病や不安障害になってしまったりするヤングケアラーもいます。

学業の遅れ、進学への影響

ヤングケアラーの多くは、ほかの子どもたちが学業や部活動などに割く時間を、ケアの時間に充てています。

さらに家族のことを優先して忙しくなると遅刻や欠席が増えたり、課題や自主学習に手が付けられなくなってしまう子どももいます。その結果、必然的に学業は遅れがちになって成績は落ちてしまい、進学にも影響してしまいやすくなります。

それだけではなく、学校生活などで身につける社会性やコミュニケーション能力など社会に出て求められるスキルの習得もままならず、大人になってしまう可能性もあるのです。

友人関係が構築できない

ヤングケアラーは、友人とのコミュニケーションや遊ぶ時間がなかなかとれず、話題の話や遊びなどについていくことが難しくなって、距離をおいてしまう傾向にあります。

また、自分の境遇や悩みを相談できず、自然と関わる時間が減ってきて次第に周囲から孤立してしまうことにつながります。

就活・就職がうまくいかない

ヤングケアラーは、今の現状を考えて自分にできる仕事の範囲(内容や距離など)を狭め、将来の選択肢を限定してしまう傾向にあります。

興味のあることや本来やってみたいことがあっても無理だとあきらめてしまうことや、せっかくの才能を活かせないといったことが少なくありません。

また、活動が制限されてしまうことで、就活がうまくいかずに、将来安定した職に就くチャンスも逃してしまう可能性もあるのです。

ヤングケアラー支援の課題

ヤングケアラーを支援することは、決して簡単なことではありません。ここからは、ヤングケアラーの課題について、支援する側の視点から考えてみます。

当人がヤングケアラーの自覚がない

支援する側にとってもっとも大きな課題として、そもそも当人が”ヤングケアラー”だと認識していないケースが多いという実情が挙げられます。幼い頃から家のことを担ってきた子どもは、その生活が”当たり前”と思っていることが多いため、現状をどうにかしたい、あるいはどうにかできるという思考には至らないのです。

また、その状況に疑問を感じることや助けを求めようと思っても、相談できない人が多いのも現実としてあります。そのほとんどは家族への忠誠心や「知られたくない」「同情やバカにされたくない」「どうせ変わらない」「誰に頼ればいいかわからない」といった思考や感情が、声をあげることを拒んでしまう傾向にあります。

ヤングケアラーの多くは、ある程度物心がつく頃から家庭のなかでの役割が決められてしまい、その責任から抜け出せず、自己犠牲を強いられる環境のなかで生活しなければならないのです。

周囲の認知・理解不足

一方で、支援する側の課題としてあげられるのが、周囲の認識や理解不足です。たとえば、学校などの教育機関では、ヤングケアラーは学校の問題ではなく、家庭の問題ととらえて余計な詮索はしないという選択をするケースが多くみられます。

また、障がいや貧困など、ほかの子どもの社会問題と比較して、福祉サービスの支援体制や認知度の低さなども大きな課題です。

近年ようやく「ヤングケアラー」という言葉が注目されるようになり、地方自治体や民間団体においてさまざまな取り組みが行われていますが、一般にその実態が広く認知され、支援が行き届いているとはまだまだ言い難い状況です。

こうしたことが要因となり、ヤングケアラーは表面化しづらく、解決が難しい社会問題となってしまっているのです。

ヤングケアラーが必要としている支援

声をあげることができず日々戦っているヤングケアラーたちも、心のどこかで助けを求めています。そうした彼らが具体的にどのようなことを必要としているのか、確認していきましょう。

相談相手がほしい

状況を根本的に解決したいのはもちろんですが、まずは話しや悩みをただ聞いてくれる相手がほしいと思っているヤングケアラーは少なくありません。

支援する側としては、アドバイスするのではなく、状況や気持ちに寄り添いながら声をかけ傾聴することで、相手は安心して話すことができ、信頼関係を築くことができます。ヤングケアラーにとって自分を理解して味方してくれる人がいることは、とても心強いことなのです。

自分のことに使える時間がほしい

ここまでご紹介した通り、ヤングケアラーは日々自分の時間を削り、家族のために動いているため、”子どもらしい”暮らしとはほど遠い生活を送っています。そのため、少しでも多く、自分のことに使える時間がほしいと願っています。

周りの子どもたちが当たり前のようにしている、勉強や習い事、友人との遊びや趣味といった、やりたいことを自由にできることが夢や目標のように感じているのがヤングケアラーです。

家庭への支援

ヤングケアラーは「自分がやらなければ」と思い込んでしまう一方で、本当は公的サービスを利用したいと願っている人もいます。

自分の代わりに家族のケアや介護、生活費などにかかる経済的サポートをしてくれる人(サービス)がいれば当然負担が減り、心身の健康や安全を確保するとともに、自分の将来を変えられる可能性にもつながります。

そのため、ヤングケアラーやその家族だけで抱え込むことがないように、福祉や教育機関などが連携したサポートが求められます。

学習や進路のサポート

家族のケアのために自分の夢をあきらめてしまうケースは少なくありません。家族の世話で時間をとられてしまい、塾や習い事、自主学習はおろか、学校の課題(宿題)さえままならない子どももいます。

将来の選択肢を広げるためにも、学習や進路のサポート、奨学金など学業の支援も必要とされているのです。

まとめ

ヤングケアラーは決してめずらしくはなく、私たちの気づかないところで、すぐそばにいるかもしれません。ヤングケアラーという家庭の事情は、子ども一人で解決できる問題ではなく、教育現場や福祉機関、さらに地域社会が連携して支えていく必要があります。

そのためには、周囲の大人が理解を深め、子どもが本来の人生を生きられるような仕組みづくりが重要です。

ヤングケアラーたちが「子どもらしく」生きられる社会の実現を目指し、少しずつ周囲の理解とサポートが広まっていくことを願っています。

【参照】

こども家庭庁|ヤングケアラーのこと

こども家庭庁|ヤングケアラー支援の現況

日本総合研究所|ヤングケアラーの実態に関する調査研究

日本財団|ヤングケアラーと家族を支えるプログラム

政府広報オンライン|「ヤングケアラー」を知っていますか? ヤングケアラーを支える取組と私たちができること

埼玉県|令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修 「ヤングケアラーとその家族の支援」

公益財団法人 交通遺児育英会|ヤングケアラーとは?概要や抱えている問題の解決策と支援について解説

厚生労働省|ヤングケアラーとその家族の支援

New post

最新記事

Category

カテゴリ

Supportご支援のお願い

どんな環境で育つ子どもも自身の未来に希望を持ち、その明るい未来を掴み取る力をつけてほしい、

私たちピースワラべはそう願って支援を続けていきます。そのためには、皆さまからの温かいご支援が欠かせません。

一人でも多くの子どもたちに、成長と学びの場を届けるために、どうかお力添えをいただければ幸いです。

Web決済以外での寄付はこちら

郵便振込

口座番号:00160-3-179641

振込先:特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン

通信欄に「国内外の子どもの教育支援事業」とご記入ください。

銀行振込

銀行名:広島銀行 油木(ゆき)支店(支店番号118)

口座番号:普通 3029477

口座名義:トクヒ)ピースウインズジヤパン

ご寄付額の最大25%を事務所の管理運営費、広報や提言活動のための費用などに活用させていただいています。ご了承ください。

銀行振り込みの場合、振り込み手数料は振込人負担となります。

銀行振込の場合、こちらでお振込人さまを特定できません。領収書がご入用でしたら、お手数ですが必ず当団体フリーダイヤルまでご連絡ください。

電話:0120-252-176(受付時間:平日10時~17時)

メール:support@peace-winds.org

クレジットカードによるご寄付は、カード会社からPWJへ入金された日がご寄付いただいた日となります。

カード会社からPWJへの入金は、ご寄付のお申し込みをいただいた日から最大で3~4ヶ月後となる場合があります。

領収証をご希望の方には、カード会社からPWJへの入金日を領収日として領収証を作成し、概ね2週間以内にお送りいたします。